こんにちは、インフォマティクスの空間情報クラブ編集部です。

本記事では、日本で現在採用されている測地基準系「日本測地系2011(JGD2011)」について、導入の背景や技術的な特徴をわかりやすく解説します。

参考

インフォマティクスでは、国内で約36,000のお客様に利用されているGIS(地理情報システム)製品SIS(エスアイエス)をご用意しております。

SISの資料をダウンロードする

目次

日本測地系2011とは

日本測地系2011(JGD2011)とは、日本で現在使われている測地基準系(測地系、データム)のことです。

2001年に日本測地系(旧測地系)からGPSに基づく世界測地系「日本測地系2000(JGD2000)」へと移行し、その後2011年10月、東日本大震災による大規模な地殻変動をきっかけに測量成果の見直しが行われ、「日本測地系2011(JGD2011)」が制定されました。

JGD2011は、改定後の測地成果(測地成果2011)を反映した新たな測地基準系であり、空間情報の精度や整合性を確保するうえで欠かせないものです。

日本測地系2011(JGD2011)の特徴

JGD2011の大きな特徴は、東日本と西日本で基準の定義が異なる点にあります。

日本の測地基準系

日本の測地基準系

これは、2011年の東日本大震災によって東日本地域に大規模な地殻変動が生じ、従来の測量成果との整合性が保てなくなったためです。該当地域では新たに測量が実施され、改定された成果に基づいて測地系が再構築されました。

一方、北海道および西日本の地域では、地殻変動の影響が比較的少なかったため、従来のJGD2000の測量成果がそのまま適用されています。

ただし、測地系の名称を地域によって使い分けると混乱を招くおそれがあるため、全国を通じて統一的に「日本測地系2011(JGD2011)」と呼ぶことが定められました。

フレームの適用範囲

フレームの適用範囲

東日本と西日本間のフレーム差異の影響

フレームとは、地球上の位置を測定する際の「物差し」にあたるもので、地球の重心の位置や地軸の方向などに基づいて定義されます。

JGD2000およびJGD2011のうち、西日本と北海道では「ITRF94」というフレームが採用されており、東日本と北陸4県では「ITRF2008」が使われています。これは、測量における基準フレームが地域によって異なることを意味します。

異なるフレームで位置を測定すると、同じ地点でも異なる座標値が得られます。その差は、日本付近ではおおよそ5cm程度とされています。ただし、この差を実際に確認するには、同一の時期・同一の場所で異なるフレーム(ITRF94とITRF2008)による観測を行う必要があるため、実際には可視化は難しいでしょう。

なお、東日本におけるJGD2000とJGD2011の地物位置の違いには、東日本大震災による地殻変動や定常的な地殻運動の影響に加えて、この基準フレームの差異も影響していることに留意が必要です。

座標値の補正

公共測量における基準点の改定方法については、国土地理院からいくつか手法が提示されています。

その中でも、既存の測量データの座標値を比較的低コストで補正する方法として有効なのが、国土地理院が提供するプログラム「PatchJGD」の活用です(参考:『公共測量成果改定マニュアル(平成24年11月)』)。

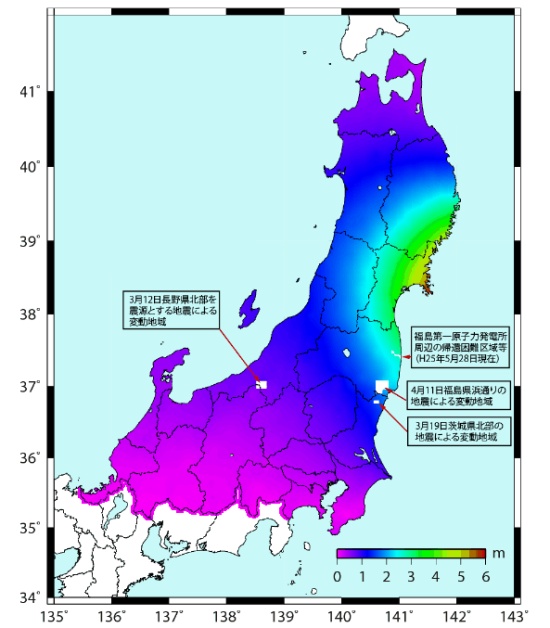

JGD2000のデータをJGD2011へ補正する場合には、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震補正パラメータ」を用いることで、地殻変動による影響を反映した座標値への変換が可能になります。

座標補正パラメータの大きさ

「東北地方太平洋沖地震補正パラメータ」の座標補正パラメータの大きさ

(出典:国土地理院ウェブサイト)

このパラメータは、JGD2000のデータをJGD2011に補正するために作成されたものであり、補正結果には以下の要素が含まれています。

- 2011年の東日本大震災による地殻変動

- 測地基準フレームの違い(ITRF94とITRF2008)

- 約14年間にわたる定常的な地殻変動の影響

なお、PatchJGDの操作画面やヘルプには、補正結果の座標系が「JGD2000」と表示されることがありますが、この補正パラメータを適用した結果の座標値・データは実質的にJGD2011に相当します。

この補正パラメータは、一様な地殻変動が前提条件とされており、1km間隔の格子点で構成されています。そのため、局所的な変動が顕著な地域に適用する際には精度に注意が必要です。必要に応じて、独自プログラムによる補正も認められています。

WKTの定義

GISにおける測地基準系(データム)の定義上、JGD2011はJGD2000(世界測地系)と同一の定義とされています。

これは、GISで用いられるWKT(Well-Known Text)形式の定義が、準拠楕円体(GRS80など)の情報のみを含み、フレーム情報(ITRFの世代など)を含まないためです。

同様に、地理座標系(緯度・経度)においても、JGD2011とJGD2000はWKT上では区別されず、同一の扱いとなります。

地理座標系のWKT

JGD2011

GEOGCS["GCS_JGD_2011",DATUM["D_JGD_2011",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM ["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]

JGD2000

GEOGCS["GCS_JGD_2000",DATUM["D_JGD_2000",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM ["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]

(国土地理院発行の「数値地図(国土基本情報)」シェープファイル版「地図情報」と「メッシュ標高情報」のprjファイ ルより)

GISでJGD2000とJGD2011のデータを同時に扱う

前述のとおり、JGD2000とJGD2011はGIS上における測地基準系の定義(WKT)が同じであるため、両者の間で座標系の違いによる変換処理は必要ありません。

これは、日本測地系からJGD2000(世界測地系)への移行時と大きく異なります。当時は、日本付近を基準とする地球の捉え方から、地球全体を基準とする世界測地系へと切り替わったため変換が必須でした。

一方、JGD2000とJGD2011では、地球の基準そのものは同一であるため、座標系の定義上は変換を要しません。

しかし、東日本においては地殻変動やフレームの違いにより、実際の座標位置に差異が生じます。そのため、たとえGIS上で同じ座標系として扱える場合でも、地物の位置は一致しないことに注意が必要です。

たとえば、JGD2000の西日本のデータとJGD2011の東日本のデータを並べて表示することは可能ですが、神奈川県と静岡県のような県境付近では、道路や河川が連続しないデータとなる場合があります。

このように、JGD2000とJGD2011のデータをGISで同時に扱う際には、技術的な処理上は問題なくとも、実際の空間表現には差が出る可能性があるという点を理解しておく必要があります。

特に、データの作成や編集を行う場合には、対象となるデータがJGD2000かJGD2011か、さらにJGD2011であれば東日本か西日本かを意識して作業を進めることが重要です。

EPSGコード

本記事の執筆時点(2013年9月、EPSGバージョン8.2.7)では、EPSGデータセットにJGD2011関連のコードはまだ登録されていません。

前述のとおり、JGD2000とJGD2011はWKT上では同一の定義となるため、GIS上で両者を明確に区別するためにも、EPSGコードによる公式な識別が早期に整備されることが望まれます。

なお、国土地理院からは「EPSGコードへの登録に向けて準備を進めている」との回答を得ています。

※追記(2014年9月)

EPSG バージョン8.4 でJGD2011のデータムや座標参照系が登録されました。主な座標参照系のコードは、緯度/経度:6668, 平面直角座標系:6669-6687です。

販売・公開されているデータ

数値地図(国土基本情報)

数値地図に含まれる「地図情報」および「地名情報」の座標参照系は、JGD2011が採用されています。

一方、「メッシュ標高情報」については、5mメッシュのうち東日本大震災の影響が大きかった一部地域のみがJGD2011となっており、それ以外の地域はJGD2000のままとなっています。

※追記(2015年2月)

2014年7月31日以降、「メッシュ標高情報」の座標参照系はJGD2011に統一されました。

基盤地図情報

基盤地図情報のうち、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震補正パラメータによる補正作業済」データは、JGD2011に対応しています。

ただし、国土地理院が公開しているデータ仕様書には「fguuid::jgd2000.bl」と記載されており、形式上はJGD2000が参照されています。しかし、実際に補正済みのデータでは、各地物の座標参照系が「fguuid::jgd2011.bl」となっており、JGD2011であることを示しています。(国土地理院に確認済)

※追記(2015年2月)

2014年7月31日以降のダウンロードファイル(ダウンロードファイル仕様書4.0に基づくファイル)はJGD2011 です。

- 数値地図(国土基本情報20万)

- 電子地形図25000

- 電子地形図20万

おわりに

今後、日本国内の地図データは、JGD2011への移行がさらに進んでいくと考えられます。本記事が、皆さまのJGD2011の理解や実務での取り扱いにおいて一助となれば幸いです。

なお、SIS 9 SR1では「PatchJGD座標補正」ツールを標準バンドルしております。座標補正が必要な際には、ぜひご活用ください。

<地図データ出典>国土地理院発行の基盤地図情報(縮尺レベル25000)

<参考>国土地理院ウェブサイト

・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴う三角点及び水準点の測量成果の改定値を公表

・公共測量成果改定マニュアル

インフォマティクスからのお知らせ

GISソフトをお探しなら

GISソフトをお探しの方、現在お使いのGISに課題を感じている方は、GIS(地理情報システム)製品SISのご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。無償版もご用意しています。

SISの資料をダウンロードする >>

GISやAI機械学習を使った業務システムの構築に関するご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。