こんにちは、インフォマティクスの空間情報クラブ編集部です。

GISにおけるメッシュとは、地図を一定の規則に従って分割し、分割した領域に名前を付けた「地域メッシュ」のことを指します。

本記事では地域メッシュの1つである「標準地域メッシュ」についてご紹介します。

参考

インフォマティクスでは、国内で約36,000のお客様に利用されているGIS(地理情報システム)製品SIS(エスアイエス)をご用意しております。

SISの資料をダウンロードする

目次

標準地域メッシュとは

標準地域メッシュとは、緯度経度の値に応じて地図を分割したものです。分割するメッシュの大きさに応じて、以下の種類に分けられます。

- 1次メッシュ

- 2次メッシュ

- 3次メッシュ

- 5倍地域メッシュ

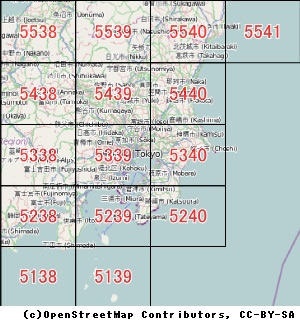

1次メッシュ

《特徴》

- メッシュの大きさは、緯度方向に40分、経度方向に1度となります。

- メッシュの命名規則は、メッシュの南端の緯度の値を1.5倍した2桁と、西端の経度の下2桁を組み合わせた数字を使います。

- 20万分の1相当の地図の分割方法として使われています。

例)

1次メッシュ「5339」は南端の緯度が35度20分、西端の経度が139度です。このとき35度20分*1.5=「53」、西端の下2桁は「39」となり、このメッシュの番号「5339」が決められています。

関東近郊の1次メッシュ

2次メッシュ

《特徴》

- 2次メッシュは、1次メッシュを緯度・経度方向にそれぞれ8分割したものです。

- メッシュの大きさは、緯度方向に5分、経度方向に7分30秒の大きさとなります。

- 1次メッシュを分割したときに0から7までの番号が、緯度の南から北へ、経度の西から東へそれぞれ振られており、「1次メッシュの番号」+「緯度方向の番号」+「経度方向の番号」という6桁の番号でメッシュの名前が決まります。

- 2万5千分の1相当の地図の分割方法として使われています。

例)

緑色のメッシュの番号は、1次メッシュの番号「5339」+緯度方向の番号「6」+経度番号「4」=「533964」となります。

3次メッシュ

《特徴》

- 3次メッシュは、2次メッシュを緯度・経度方向にそれぞれ10分割したものです。

- メッシュの大きさは、緯度方向に30秒、経度方向に45秒の大きさとなります。

- 2次メッシュを分割したときに0から9までの番号が、緯度の南から北へ、経度の西から東へそれぞれ振られており、「2次メッシュの番号」+「緯度方向の番号」+「経度方向の番号」という8桁の番号でメッシュの名前が決まります。

例)

緑色のメッシュの番号は、2次メッシュの番号「533964」+緯度方向の番号「5」+経度番号「2」=「53396452」となります。

5倍地域メッシュ

《特徴》

- 2次メッシュを緯度・経度方向にそれぞれ2分割ずつしたもので、緯度方向に2分30秒、経度方向に3分45秒の大きさとなります。

- 南西の図郭が「1」、南東の図郭が「2」、北西の図郭が「3」、北東の図郭が「4」と番号がつけられており、「2次メッシュの番号」+「インデックス番号」の6桁でメッシュの名前がつけられます。

例)

緑色のメッシュ番号は、2次メッシュの番号「533964」+ 「2」= 「5339642」となります。

おわりに

標準地域メッシュは、名前からすぐに位置を特定したり簡単にメッシュを並べて表示したりできて、とても便利です。

標準地域メッシュはGISが普及する前から使われていましたが、必要な領域だけデータを読み込むのに最適なデータの持ち方なので、現在でも多くのGISにとって欠かせないデータの持ち方となっています。

インフォマティクスからのお知らせ

GISソフトをお探しなら

GISソフトをお探しの方、現在お使いのGISに課題を感じている方は、GIS(地理情報システム)製品SISをご利用ください。無償版もご用意していますので、まずはフリーでお試しになってみてはいかがでしょうか。

SISの資料をダウンロードする >>

GISやAI機械学習を使った業務システムの構築に関するご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。

<地図出典>© OpenStreetMap contributors