目次

どこまでが「地図」なのか

センシングや解析・表現技術の進化により、「地図」の意味合いが大きく変わりつつある。

一般的な地図の定義は

地球表面の一部または全部の状態を、一定の割合で縮め、文字・記号を用いて平面上に表したもの

(出典:大辞林 第三版)

となるが、現在の感覚では地図はもっと広義に解釈することが可能だ。

たとえばWeb地図サービスでは、普通の地図と航空写真や衛星画像を切り替えて表示できるものも多い。

航空写真や衛星画像は前述の定義からすれば「地図」には該当しないが、多くのユーザーはインタラクティブな地図の機能の1つとして捉えており、実際に地図と同じ目的で利用している。

カーナビやスマートフォンの地図アプリなどでは3D表現やARによる表示が使われることも珍しくないが、こうした表現についても、やはり多くのユーザーは地図の一部と認識している。

Googleストリートビューなども「地図の一機能」と考えている人も少なくないはずだ。

アナログ媒体に目を向けても、鳥瞰図やレリーフマップも地図と認識することに抵抗はないだろう。

英語では陸の地図をマップ(map)、海や湖の地図をチャート(chart)、また狭い地域の大縮尺の地図(図面)をプラン(plan)と区別して呼ぶが,日本では地図という用語が共通に使われている

(出典:世界大百科事典 第2版)

とあるように、そもそも日本語の「地図」は広義な解釈のもとに成り立っているともいえるのだ。

以前、共著で『みんなが知りたい地図の疑問50』(ソフトバンククリエイティブ) を執筆した際、地図の認識について聞き取り調査を実施したことがあるが、その結果を見ても「地図」の認識には個人によるバラつきがある。

アンケート結果『みんなが知りたい地図の疑問50』(ソフトバンククリエイティブ)より

絵図と地図の違いとは

時間軸で見てみると、地図という単語が定着したのは明治以降とされ、それほど古い話ではない。

それ以前は絵図という言葉が一般的であり、地図という表現が本格的に使われ始めるのは森幸安(江戸期の地図考証家・地図作製者)あたりからだ。

では、絵図と地図は何が違うのか。

絵図は「絵画的手法によって地物を表現した地図」(『近世絵図と測量術』川村博忠著/古今書院)とあるように、どちらかといえば直感的に把握できる表現方法に重きが置かれた図といえる。

視点も完全な正射影ではなく、作者の目から見た景観を反映して描かれているケースが多い。

江戸後期から明治にかけて絵図から地図に変化していく過程は、測量技術の発達とリンクする。

そういう意味では、地図という言葉は絵図よりも精度が高い(あるいはきちんと測量された)図という認識があったと考えられる。

その後、絵画的手法についても絵図という言葉はあまり使われなくなり、代わって「絵地図」という呼び方が一般化している点も興味深い。

鳥瞰図は絵地図なのか

鳥瞰図などは絵地図として見る人が多いのではないだろうか。

しかし、現在では地図データやDEMから精度の高い鳥瞰図を作ることも可能になっている。

たとえば北海道地図株式会社では、デジタル的な手法でさまざまな鳥瞰図を生成して商品化している。

こうした方法により作成された鳥瞰図は極めて「地図的」だといえる。

北海道地図が作成した洞爺湖周辺の鳥瞰図『GEOART 洞爺湖』。

地図データとDEMから生成されている

これとは逆に、目的に応じた表現を満たすために極端な誇張やデフォルメが試みられているのが、大正から昭和にかけて活躍した吉田初三郎の鳥瞰図だ。

初三郎の鳥瞰図は多くの場合観光地を対象としており、該当地の風土や歴史を事前に調査し、あらかじめ表現するものを決めて誇張する手法が採られている。

吉田初三郎の鳥瞰図『伊勢名所図絵』

(1919年、部分:Wikipediaより引用)

この図においても、デフォルメにより富士山や箱根山が表現されているが、作品によっては、見えるはずのない東京やハワイが描かれているケースもある。

こうした、あえて見る者に作者の意図するものを想起させるような表現手法はどちらかといえば「絵図的」といえるだろう。

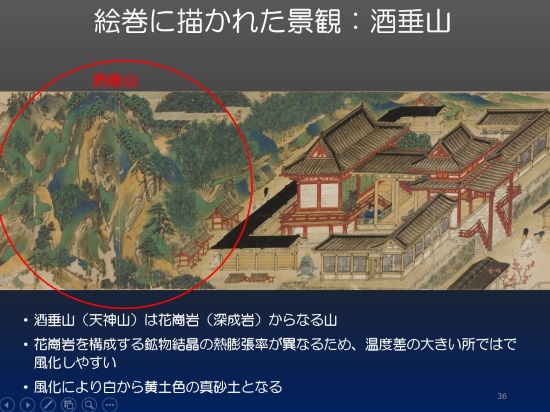

絵巻に描かれた景観と地図

ところで、先日筆者はあるシンポジウムに登壇する機会をいただいた。山口県防府市にある防府天満宮らが主催した「松崎天神縁起絵巻研究会シンポジウム」だ。

松崎天神縁起絵巻は松崎天神(現・防府天満宮)が建てられた由来を描いたもので、6巻からなる。

第1~第5巻は『北野天神縁起』弘安本の内容とほぼ等しく、菅原道真の一代記と死後の霊験譚が説かれるのだが、第6巻には松崎神社草創の由来が添えられている。

道真が九州に左遷の途次、周防国勝間浦に立ち寄った際「此地いまだ帝土をはなれず、願はくば居をこの所に占めむ」と誓ったことから、904年に創立された旨が叙されているというものだ。

第6巻の奥書により、1311年、時の国司である土師信定が作らせたことがわかっている。

シンポジウムはさまざまな分野の研究から絵巻の歴史的・文化的価値を再確認する趣旨だったが、絵巻には当時の防府の風景が描かれており、筆者はこれを現在の地図と比較しながら当時の地図を再現することを試みた。

絵巻から当時の景観を読む

当時の防府を地図として再現したもの。

今後の絵巻研究のプラットフォームになることを期待した

(作成:株式会社地理情報開発)

絵巻のような古い美術品に描かれている景観を空間情報として読み取ることができるならば、地図が残っていない時代の景観を推定する足掛かりとして利用できるのではないか、あるいは地図を再現する手掛かりになるのではないか。

その手法が確立できれば、地図の世界に新たな可能性が広がることになるのだが。

<参考文献>

『みんなが知りたい地図の疑問50』(真野 栄一・遠藤 宏之・石川 剛 著/ソフトバンククリエイティブ)

『近世絵図と測量術』(川村博忠著/古今書院)