こんにちは、インフォマティクスの空間情報クラブ編集部です。

本記事では、さまざまな分野で活用が進んでいる準天頂衛星についてご紹介します。

目次

準天頂衛星とは

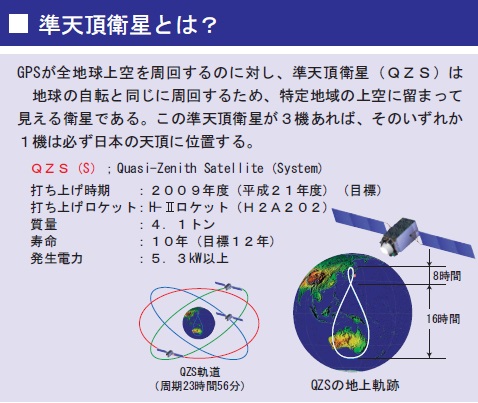

現在、米国が開発・運用しているGPS(Global Positioning System)衛星は全地球をカバーして全地球上空を周回していますが、準天頂衛星は、地球の自転と同じに周回し、特定地域の上空にとどまって見える衛星です。

特定地域上空にとどまる時間が1日8時間であるため、3機あれば、そのいずれか1機は必ず特定地域の天頂に位置することになります。

準天頂衛星システム「みちびき」

準天頂衛星システム「みちびき」とは、日本が開発している測位衛星の名前で、2018年11月から4機体制での運用が開始されています。

特定地域(日本)上空にとどまるという特性を活かし、GPSと同じ電波を発信することで、GPSの見通しが良くない場所でも測位精度を維持することができるようになります。

また、日本国内に設置された電子基準点等の信号受信結果を反映して精度を上げる電波を発信し、測位精度を数十cm~数cmへと飛躍的に向上させることもできます。

さらに、その軌道の特徴を活かして、アジア・太平洋地域でも利用の検討が進んでいます。

準天頂衛星による衛星測位の利活用

近年、国内でのインフラ整備が進むにつれ、さまざまな分野で衛星測位システムの活用が広がってきています。

例えば、測位精度の飛躍的な向上により、GISでも精度の高い位置情報を扱えるようになってきました。

これにより、防犯・防災、交通、環境、医療、観光といった分野で、よりきめ細かい情報の提供や解析精度の向上が実現されます。最新の測位技術が集結した展示会も開催されています。

実証実験も活発に実施されており、インフォマティクスは「みちびきとMixed Reality技術を連携させたCIMデータ活用」を提案し、2020年度 みちびきを利用した実証事業公募に採択されました。

準天頂衛星の状況

政府は平成23年9月30日の閣議決定で、2010年代後半を目途に、まずは4機体制を整備し、将来的には持続測位が可能となる7機体制を目指すこととしました。

現在、準天頂衛星システム初号機「みちびき」による技術・利用実証が行われており、平成24年度から実用システムの整備に着手しています。

おわりに

今回は準天頂衛星についてご紹介しました。

準天頂衛星4~7機体制、測位精度の向上、さまざまな分野での活用を経て、地理空間情報の高度利用社会の実現が期待されています。

<参考>

・SPAC HPのSPACライブラリ

・SPACの活動報告資料:準天頂衛星の測位利用(2008.6)

・SPACの活動報告資料:準天頂衛星の特長(2010.09)

・準天頂衛星の紹介アニメーション:準天頂衛星の特長(2010.09)