目次

合法的に地図に名前を掲載する

自分の名前や会社の名前が地図に載っていたら楽しいだろうな、というのは誰しも一度は思うところだ。

もちろん、住宅地図などであれば家屋一軒一軒に名称が記されているので(一軒家に住んでいれば)自分の名前が載るのは珍しくない。

しかし国土地理院や市町村が刊行する公的な地図はもちろん、民間で作って出版されている、あるいはウェブで配信されているような一般の地図に掲載されるとなると、そう簡単ではない。

地図に採用する注記(名称等の文字情報)の採択や表現方法は、個々の地図の図式規定によりルール化されているものの、実は地図編集者の裁量に託されている部分も多い。

というのも、採択基準を完全に定量化してしまうと、必然的に表示する対象が多い大都市ではキツキツ、表示すべき対象がほとんどない過疎地ではスカスカな図になってしまい、地図としてのバランスが悪くなるからだ。

注記の採択にあたっては、通常はランドマークとしての重要度が考慮され、さらにその中でも公共性の高いものが優先で、次に誰もが知っている有名な名称、という形で考慮されるのが一般的だ。

つまり、著名もしくは大きな企業でない限り、地図に載るチャンスはなかなかないわけだ。

昔は地図編集者が製図の際に自分の名前をこっそり地図に紛れ込ませたなどという武勇伝を聞いたものだが、地図がデジタルデータで管理される今、現実問題それも難しい。

先鞭をつけた「味の素スタジアム」

それでも合法的に、高い確率で地図に掲載される方法がある。それがネーミングライツだ。

現在ではすっかりおなじみになったが、ネーミングライツとは命名権のことをいう。企業や個人が命名権を買えば、施設の名前に企業名や商品名をつけられる。

日本でネーミングライツを世に知らしめたのが「味の素スタジアム」の登場(2003年)だった。

このスタジアムの正式名称は「東京スタジアム」。東京都が建設して第3セクターの株式会社東京スタジアムに運営を委託しており、独立採算制の厳しい経営の打開策としてネーミングライツが採用された。

この「味の素スタジアム」の名称は、あまり民間企業名を注記として採択しない国土地理院の地図にも堂々と掲載されている。

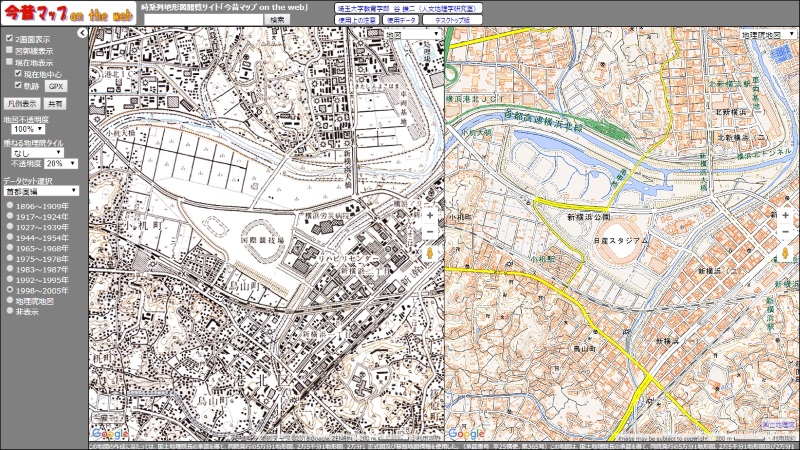

平成13年修正の2万5千分1地形図の「東京スタジアム」と現在の地理院地図での「味の素スタジアム」

(今昔マップon the webより)

難しい採択の基準

「味の素スタジアム」が登場したころにはまだ物珍しかったネーミングライツも、今では珍しいものではなくなった。その後多くのスタジアムでネーミングライツが採用されたことは記憶に新しい。

ちなみに2002年のサッカーW杯決勝の舞台となった横浜国際総合競技場も、2005年からネーミングライツを導入し「日産スタジアム」となっている。

こちらも国土地理院の地図にばっちり注記されている。

平成10年修正の2万5千分1地形図の「国際競技場」と現在の地理院地図では「日産スタジアム」

(今昔マップon the webより)

しかし国土地理院で注記として採用されているネーミングライツはこの2カ所のみである(筆者調べ)。

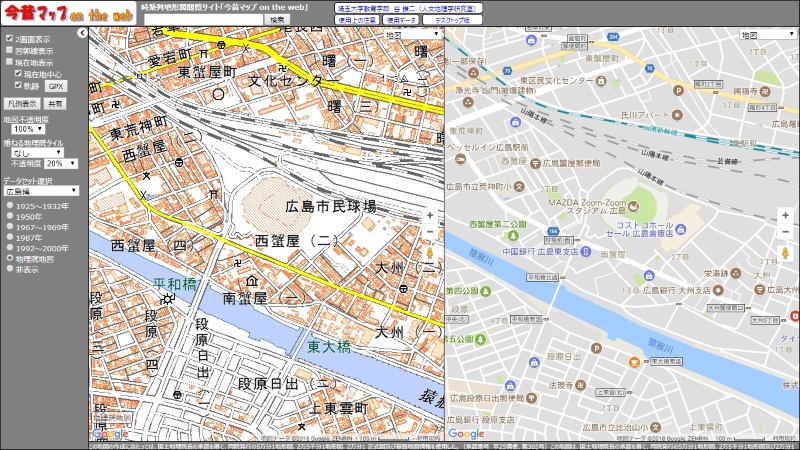

たとえば、プロ野球広島東洋カープの本拠地は、2009年の開場時からマツダが命名権を取得して「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」という名称になっている。

Googleマップをはじめとした民間地図では新名称が注記されているが、地理院地図では「広島市民球場」という正式名称が示されている。

開場以来、報道等でこの正式名称が使われたことがないにも関わらずだ。

地理院地図の「広島市民球場」とGoogleマップの「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」

(今昔マップon the webより)

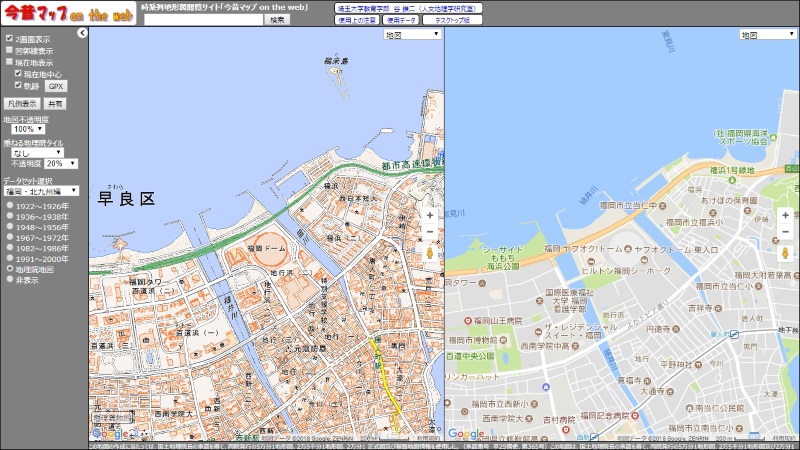

プロ野球では、福岡ソフトバンクホークスの本拠地である「福岡ドーム」で2005年からネーミングライツが採用されており、現在は「福岡 ヤフオク!ドーム」という名称になっているが、地理院地図ではやはり正式名称の「福岡ドーム」で注記されている。

地理院地図の「福岡ドーム」とGoogleマップの「福岡 ヤフオク!ドーム」

(今昔マップon the webより)

もっとも、福岡ドームの場合、2005年のネーミングライツ導入時には「ヤフードーム」だったところが、2013年に現在の「福岡 ヤフオク!ドーム」に変更されている。

このようにスポンサーの交代により名称があっさりと(場合によっては頻繁に)変わってしまうのがネーミングライツを地図に掲載する場合のハードルでもある。

極端な例が神戸の「グリーンスタジアム神戸」。

ネーミングライツ導入以来スポンサーの変更により、「Yahoo!BBスタジアム」→「スカイマークスタジアム」→「ほっともっとフィールド神戸」と、比較的短いスパンで名称が移り変わっていっている。

国土地理院のような公的機関が作る地図で採択されないのは、こうした事情もある。

地図は移り変わる名称にも対応すべきか?

ネーミングライツの広がりはスタジアムにとどまらず、「CCレモンホール」(渋谷公会堂)などのコンサートホールや「エプソン品川アクアスタジアム」(水族館)などレジャー施設をはじめ、多くの施設に広がっていった。

2007年には地図にとっては避けて通れない道路の名称として「TOYO TIRESターンパイク」(箱根ターンパイク)が採用された。箱根ターンパイクはその後スポンサーの変更で「MAZDA ターンパイク箱根」を経て、現在は「アネスト岩田 ターンパイク箱根」となっている。

また、国土交通省が平成14年度にネーミングライツ研究会を立ち上げ、清掃・保全などの海岸管理にネーミングライツ導入の可能性を示唆したことがある。

もしこの話が実現していれば、海岸名称に企業名や商品名が採用されたわけだが、現在のところそうはなっていない。

地図に採用する名称は公共性の高いものが優先されるので、固有名称が採用される可能性は低い。しかしネーミングライツの採用では、固有名称が公共性の高い名称に一変する。こうなると誰にも遠慮せずに堂々と地図に載ることができる。

施設によっては、(味の素スタジアムの例にあるように)会社の名前が民間地図だけでなく地形図のような官製の地図に載る可能性すらある。

しかし地図編集者としては、こうした傾向を歓迎してばかりもいられない。

いくつか紹介した例にあるように、ネーミングライツは数年単位の契約が多いため、契約満了や契約者変更の場合に、その都度施設の名称が変わってしまう。つまり地図のメンテナンスが大変になるのだ。

もっとも、名称が変わる度に新しい地図が売れてくれるのであれば、それはそれでWin-Winになるのかもしれないが。