高精度測位というと、自動車の自動運転やi-Construction、スマート農業、IoTによるモニタリングやAIによるビッグデータ解析など、どちらかといえば機械可読の地理空間情報をベースにした「G空間社会」の可能性にフォーカスしがちだが、本来地図が指向していたビジュアリゼーションは進化を止めてしまったのだろうか。

答えはノーだ。ビジュアリゼーションもまた進化しているのである。

目次

革命的だった「赤色立体地図」

なかでも進化が著しいのは地形表現の世界だ。

NHKの知的バラエティ番組「ブラタモリ」でもすっかりお馴染みとなった「赤色立体地図」(特許第3670274号)は、地形表現のあり方に革命をもたらした。

アジア航測の技術者である千葉達朗氏が考案した赤色立体地図は、線も記号も光影も使わず、実際にそこにある地形を1枚の地図で立体的に見せる表現技法だ。

従来の等高線による地形表現は、どうしても使い手の読図スキルに依存するという難点があった。地形の凹凸が直感的にわかる方法としては、陰影段彩図もある。

この手法は光源から光をあてて影を作って立体感を出すものだが、光源に対する方向依存があり、図を反対側から見ると凹凸が逆転して見えるという欠点があった。

赤色立体図は尾根と谷は明暗で、傾斜の緩急を彩度(赤色)で区別してそれらを重ねあわせたもので、回転しても、拡大縮小しても立体感は失われず等高線や衛星写真とも重ね合わせられる。

傾斜をきっちり捉えるので、火山の詳細な火口列や低地の微地形なども見事に再現できる。

草津白根山周辺の赤色立体地図

(出典:地理院地図ウェブサイト)

次々に登場した地形表現手法

陰陽図

朝日航洋が開発した地形表現手法が「陰陽図」。

地形の「大きさ」に着目した地形表現法で、大地形と微地形のバランスの良さが特長だ。

朝日航洋が開発した陰陽図

(出典:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjca1963/45/1/45_1_37/_article/-char/ja/)

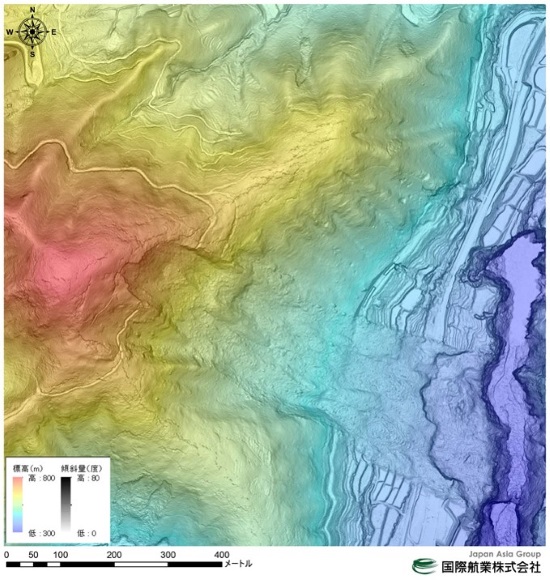

ELSA MAP

国際航業が考案した「ELSA MAP」は、標高を色相に割り当てた画像と、傾斜量をグレースケールの明暗に割り当てた画像を透過合成したもの。

特に標高差を鮮やかに再現する。

国際航業によるELSA MAP

(出典:http://www.kkc.co.jp/service/base_technologies/earthchange/index.html)

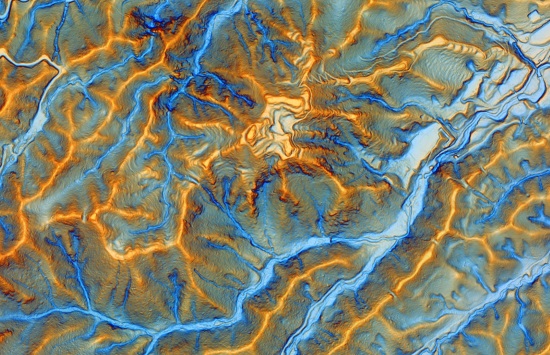

CS立体図

長野県林業総合センターの戸田堅一郎氏が考案した「CS立体図」は、標高・傾斜・曲率をそれぞれ合成する手法で地形を再現する。

この手法は人間が地図上で立体を感じるプロセスを再現しているのが特長で、いわば「地図から発想」による表現手法だ。

CS立体図

(出典:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/56/2/56_KJ00009647426/_pdf)

近年、ここに紹介した以外にもさまざまな地形表現手法が登場しており、地形表現という分野に大きなニーズがあることが垣間見える。

地理学のアウトリーチや防災への寄与など、その役割は広い。

ビジュアリゼーションのさらなる進化

こうした多彩な地形表現の実現は、テクノロジーの進歩と無関係ではない。

位置精度が高まり、センサーが高度化し、GISの処理能力も高まった。こうした背景がなければ新たな表現手法は生まれなかっただろう。

元来、GISの重要な機能の一つに「可視化」があった。

機械可読の世界が広がり、つい忘れられがちだが、人間もまた地図を読み続けるのである。現在でもビジュアリゼーションはGISの重要な要素であり、これからも進化し続けることが求められる。

現在は3次元データの時代である。3次元データをどう取得するのかはもちろん、どう表現するのかも今後の重要なテーマになる。

ビジュアリゼーションの進化と、それを掌る地図学の今後にも注目していきたい。